2021年10月15日

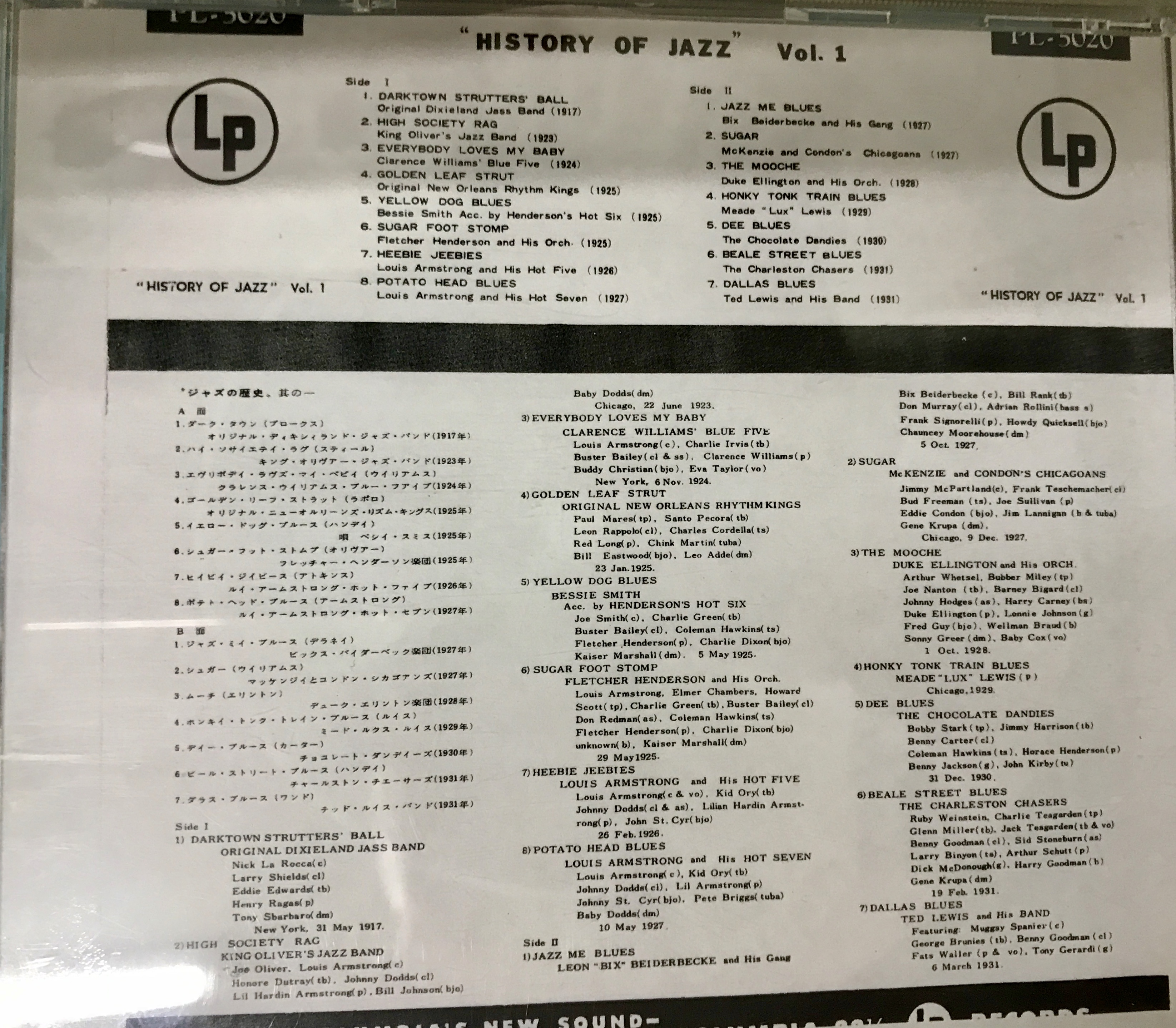

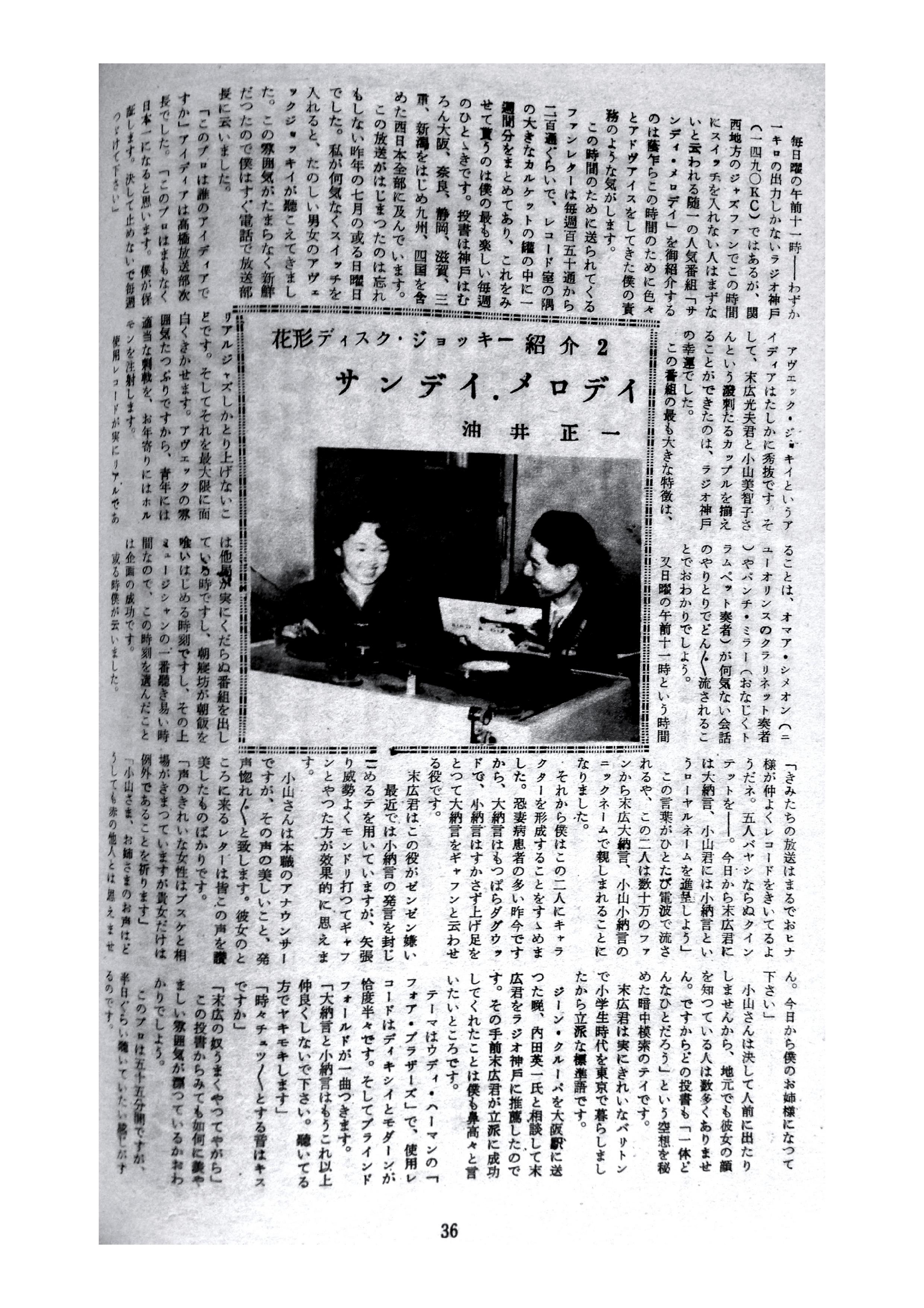

日本コロンビアが「ジャズ・オデッセイシリーズ」として発売した3枚組・3シリーズ(ニューオリ ンズ~シカゴ~ハーレム)計9枚から歴史的名演をご紹介致します。(油井正一さんによる解説文も一部抜粋し添付しました)

「ニューオリンズ編」

1.Bunk Johnson「Oh,didn’t he rambl」

Bunk Johnson, Jim Robinson (tb), George Lewis(cl), Baby Dodds (snare-ds) George Lewis’s home New Orleans, 3:15 to 7:30 pm, May 18, 1945

注記:この一曲に限り、ウィリアム・ラッセル氏経営「アメリカン・ミュージック・レコ ード」 のご厚意により収録されました。(ジャズの歴史を検証するため特別に収録されました) このセットを通じて、唯一曲の純ブラス・バンド演奏です。ジャズは19世紀末のこうした黒人ブ ラス ・バンドから起りました。この曲はお葬式の帰り道で演奏されるマーチ曲です。ニューオリ ンズでは、有名人の黒人男性 (男性に限ります)が死ぬとブラスバンドが雇われ、家から墓場まで の道を静かな讃美歌を演奏しながらゆるやかに行進します。埋葬がすむまで悲しい讃美歌が続き ます。しかし一旦家路に戻るときはこうした賑やかなマーチがかなりジャズ的に演奏され、会葬者 一同は生きる者の歓喜と神のみめぐみを讃え、法悦境に浸るのであります。

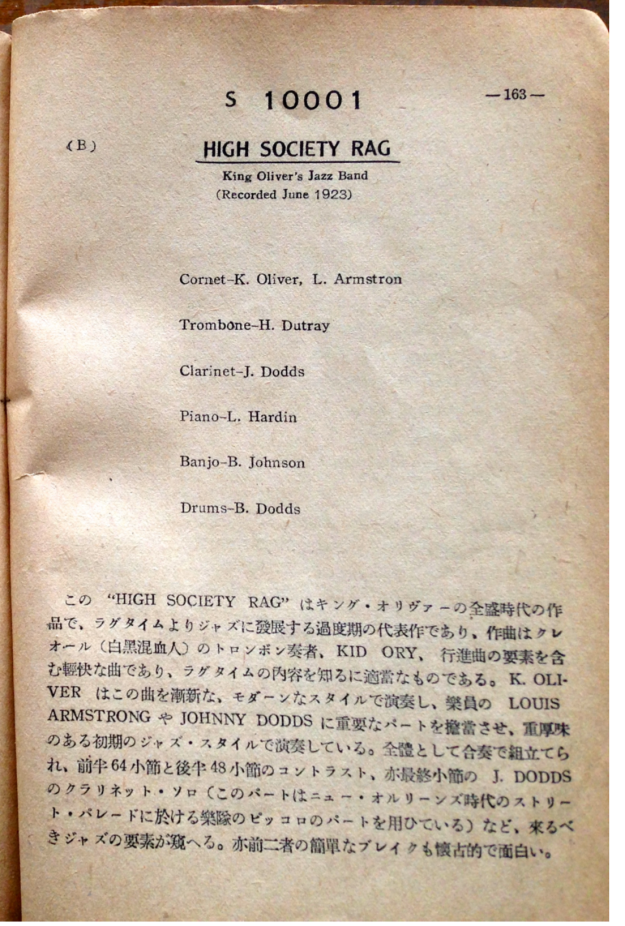

2.Original New Orleans Rhythm Kings「Milenberg joys」

Paul Mares (cnt), Leon Rappolo (cl) New Orleans, January 23, 1925 キング・オリヴァーの影響をみせたポール・メアーズのバンド指揮とトランペット。さらに晩期な がらレオン・ラポロのクラリネットが最もよくフィーチュアされた演奏として不滅の価値をもつ 演奏です。

3.Sam Morgan’s Jazz Band 「Sing on」New Orleans, April 14, 1927

Sam Morgan (cnt,vcl),Ike Morgan (cnt), Jim Robinson (tb) サム・モーガン・ジャズ・バンドの伝説的な8曲が今回すべて収録されたことは全世界のコレクター を狂喜させました。これらのレコードはいずれも少数がニューオリンズ附近のお客を相手に売りさ ばかれただけで、40年ちかくを経た今では最も入手困難なSP盤に数えられていたからです。

(以下、2曲はニューヨークのスタジオで録音)

4.Clarence Williams’ Blue Five「Texas moaner blues」

Louis Armstrong (cnt), Charlie Irvis (tb), Sidney Bechet (cl,sop), Clarence Williams (p), Buddy Christian (bj) New York, October 17, 1924 (原盤Okeh 8171) クラレンス・ウィリアムスは1915年に楽譜出版社「ピロン=ウィリアムス」を興しました。出版 したヒット曲に《シスター・ケイト》があります。ニューヨークに出てレコード・プロデューサー となりました。1921年のことです。黒人プロデューサーのパイオニアです。20年代を通じて最も 貴重なレコードの幾つかは彼の手になるものです。

5.Noble Sissle 「Dear old southland」

Sidney Bechet (cl,sop), Noble Sissle (dir) New York, April 14, 1937 長い間ノーブル・シスル楽団のスターであったシドニー・ベシェのソプラノ・サックスを存分に フューチュアした録音(注記:録音された当時はSPでは発売されず本レコードで初めて収録された名演です)

第一集「ニューオリンズ」あとがき(一部抜粋)

ジャズの歴史の最も重要な部分である創生期のニューオリンズ・ジャズは今まで文献によってしか知ることができませんでした。 (中略) SP時代を含めて我々が聴くことができたニューオリンズ・ジャズの多くはニューヨ ーク・シカゴで吹きこまれたものか、1940年代以降再発見されたオール ドタイマーによる懐古的な吹きこみでありました。このセットによって私たちの前に展開される のは、文献にその名をとどめている人たちが、その絶頂期に吹きこんだものでありまして、これ らによってはじめてニューオリン ズ・ジャズの実体が把握できるといっても過言ではないのであ ります。

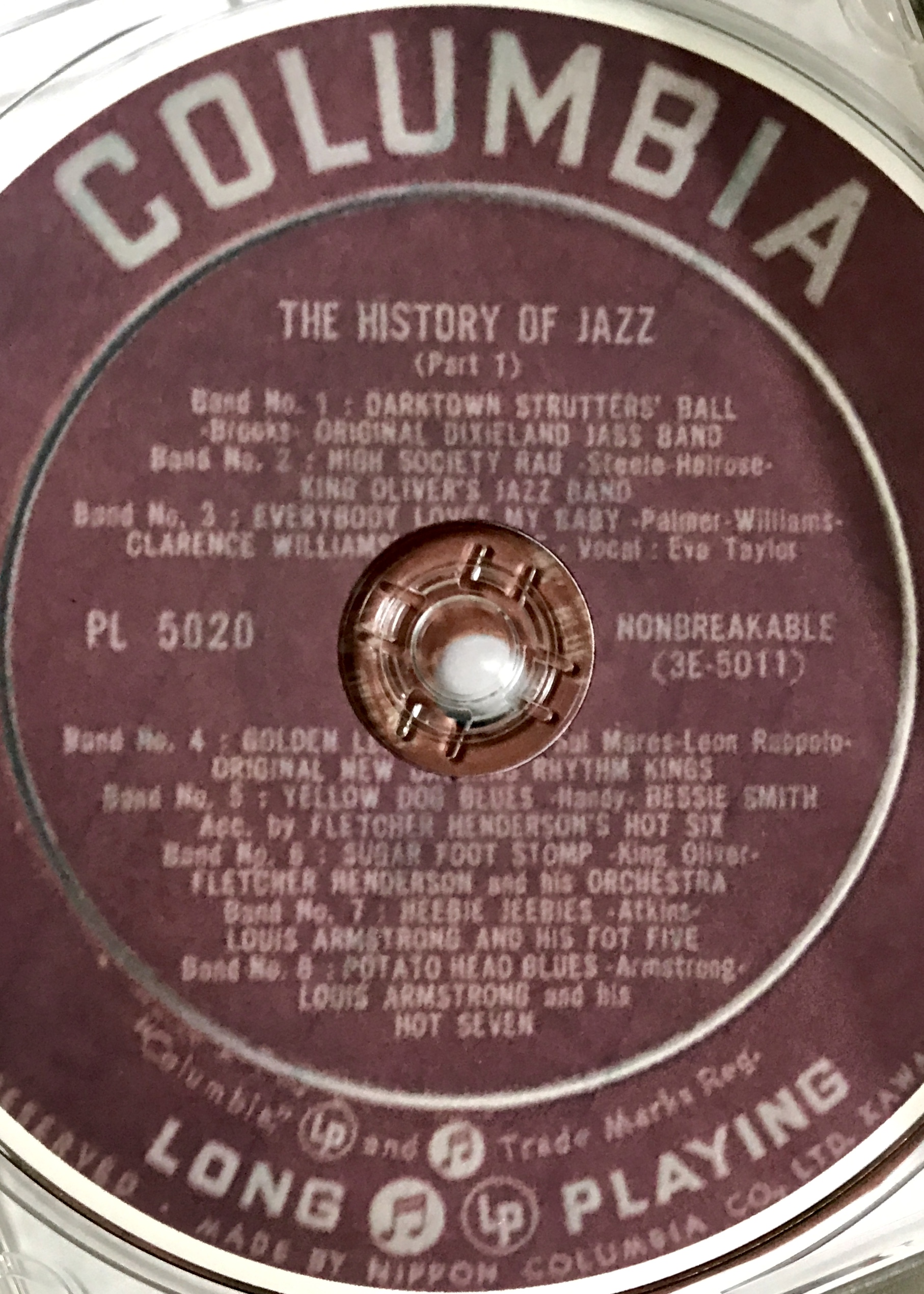

「シカゴ編」

6.King Oliver And His Creole Jazz Band「Tears」

King Oliver, Louis Armstrong (cnt), Honore Dutrey(tb),Johnny Dodds(cl),Charlie Jackson (bassax),Lil Armstrong(p), Johnny St. Cyr(bj), Baby Dodds (ds) October 8 & 9, 1923 (原盤 Okeh 40000) キング・オリヴァーはシカゴに着いた瞬間からサウスサイドジャズの最大スターになりました。

7.Jelly Roll Morton’s Jazz Band 「Someday sweetheart」October 30, 1923 (原盤 Okeh 8105) この演奏の最初の部分が典型的なニューオリンズ・アンサンブルになっておらず、メロディの提示 により関心を払っている点に一寸とまどいを感じるかもしれません。

8.Chicago Footwarmers 「Get ‘em again blues」July 2, 1928(原盤 Okeh 8599)

Natty Dominique (cnt),Kid Ory (tb), Johnny Dodds(cl), Jimmy Blythe(p), Baby Dodds(洗濯 板) ジミー・ブライスは1930年代のなかば頃に30才代でこの世を去ったブルース・ピアニストですが 20年代のシカゴで多くの黒人コンボ・レコーディングを吹きこみました。その多くはウォッシュ ボード(洗濯板)やカズー(吹奏する玩具)など土俗的な香りの編成をとりいれましたが、メンバーが よく今日では珍重されています。

9.McKenzie And Condon’s Chicagoans「Liza」(原盤 Okeh 40971)

Jimmy McPartland (cnt), Frank Teschmacher (cl), Bud Freeman (ts), Joe Sullivan (p), Eddie Condon (bj), Jim Lannigan (tu,b), Gene Krupa (ds), Mezz Mezzrow(cymbals), December 16, 1927 オースチン高校生たちの間に生まれたシカゴ・スタイルが初めて吹き込まれたときの記念すべきレ コードです。若い(白人)ミュージシャンたちは、オリヴァーの出ている「リンカーンガーデン」に 殺到するようになりました。オリヴァーの演奏を勉強の手本とするようになりました。

10.Jimmy Yancey 「Bear trap blues」

Jimmy Yancey (p) Faber Smith (vcl) February 23, 1940 (原盤 Vocalion 05490) ジミー・ヤンシー(1894~1951) は, ブギウギ・ピアノの父として知られる存在です。一生をシカ ゴのホワイト・ソックス球場のグラウンド・キーパーとして働き、自宅にピアノを持たず「家賃パー ティ」にひょっこり現われては歓迎されたピアニストで、本質的にはブルース・ピアノですがスパ ニッシュ・リズムや西印度諸島のラテン・リズムさえも交錯しあった不思議なリズム感は黒人庶 民芸術を研究する人々を狂喜させずにはおきません。

第二集「シカゴ」あとがき(一部抜粋)

ニューオリンズにつぐ第二のジャズ都市シカゴは、ニューオリンズよりもはるかに変化のある動き を呈しました。(中略)ジャズ史上、最も多彩なシカゴ時代がこのように要領よく編集されたことを 愛好者の一人として心からうれしく思います。(冒頭の)「シカゴのジャズ」を執筆したジョン・スターイナー氏はイリノイ大学の化学科の教授で、1930年代の終わりから、シカゴ・ジャズ史の研 究に没頭しパラマウントレコードを興し、歴史的名盤を再発売しています。会社に原盤がないのでミュージシャン、研究家の所蔵レコードをかなり多く借用して採録したとのことですが、ほとんど針音もなく立派なコレクションが出来上がったことは、文化財としての価値を不滅のものにし ております。

「ニューヨーク編」

11.James P. Johnson「Keep off the grass」 October 18, 1921 ( (原盤 Okeh 4495) 「ストライド・ピアノの父」とよばれるジェイムス・P・ジョンソンはニュージャージー州ニュー・ ブルンスウィックの生まれですが、一生を二ューヨークで過しました。このレコードでの彼は初期 のラグタイムの影響から脱し、よりジャズ的になっています。ジョンソンもまた先輩のユービー・ ブレイクと同様作曲に秀で、のちスタンダードとなった曲を書いています。

- Fletcher Henderson And His Orchestra「Livery stable blues 」

Russell Smith, Joe Smith, Tommy Ladnier (tp), Jimmy Harrison, Benny Morton (tb), Buster Bailey (cl,as), Don Redman (cl,as,arr) Coleman Hawkins (ts,cl), Fletcher Henderson (p), Charlie Dixon (bj), June Cole (tu), Kaiser Marshall (ds) April 28, 1927 当時ヘンダーソンの編曲者はドン・レッドマンでした。 各セクションを対立させてのアンサンブ ルはのちヘンダーソン・スタイルとして有名となり、ベニー・グッドマン楽団にうけつがれてゆく ものです。第3コーラスに現われるクラリネット・ユニゾンを用いたアンサンブルは、ヘンダーソ ンスタイルの代表的なサウンドのひとつです。

- Bessie Smith 「Standin’ in the rain blues」

Bessie Smith (vcl), Demas Dean(tp),C. Green (tb), F. Longshaw (p) February 21, 1928 テネシー州チャタヌガに生まれたベッシー・スミス(1895-1937) は最大のブルース歌手といわれ 「ブルースの皇后」とよばれました。彼女が出演するとリンカーン劇場やラファイエット劇場はい つも満員の聴衆を集めたといいます。30年代に入ると彼女は急速に人気を失い、彼女自身も下り 坂に向いました。

14.Luis Russell And His Orchestra「The new call of the freaks」September 6, 1929

Henry “Red” Allen, Bill Coleman (tp), J.C. Higginbotham (tb,vcl), Albert Nicholas (cl,as), Charlie Holmes (as,sop), Teddy Hill (ts), Luis Russell (p,dir), Will Johnson (bj,g), Pops Foster (b), Paul Barbarin (ds) (原盤 Okeh 8734) ディキシーの標準編成と思われていたトランペット、 トロンボーン、クラリネットによる三管ア ンサンブルが実はかなりあとになってから完成されたもので、ニューオリンズ・ジャズの絶頂期に 於いては、サックスが極めて重要な存在であったことを実証しています。

15.Thomas “Fats” Waller And His Hot Piano「Draggin’ my heararound」March 13, 1931 ファッツ(太っちょ)というでアダ名で知られたトーマス“ファッツ”ウォーラーは1920年代から頭 角を現わしてきたピアニストで、クラブでピアノを弾くほか劇場ではオルガンを弾きました。(中略)ウォーラーはまたすぐれた歌手でした。後期のものには、おどけ切って「イエス! イエス!」 を乱発する趣味のわるいものもありますが、そのペーソスにみちたバラードは絶品です。

16.Harlan Lattimore And His Connie’s Inn Orchestra「Chant of the weed」Langston Curl, Shirley Clay, Sidney DeParis (tp), Claude Jones (tb,vcl), Quentin Jackson, Benny Morton (tb), Don Redman (cl,as,vcl), Edward Inge, Rupert Cole (cl,as), Robert Carroll (ts), Horace Henderson (p,arr) Talcott Reeves (bj,g), Bob Ysaguirre (tu,b), Manzie Johnson (ds), Harlan Lattimore (vcl) June 17, 1932 日本コロムビアが日本で自主的に編集した「ジャズの歴史」に「ドン・レッドマン楽団」の名で 収録されたものと同一の母盤によるもので最初は「ハーラン・ラティモア楽団」 の名で出たので した。日本で最初に出た時《マリファナの歌》 という邦題がつけられましたが、この場合 weed (雑草)というのは麻薬タバコの原料であるマリファナを指しています。その麻薬に酔いしいれた気 分を音楽にしたもので、その奇怪なハーモニーはまさに当時として第一級の前衛的作品であったと 申せましょう。レッドマンはその後ながくこの曲を自分のテーマとして用いました。

17.Cootie Williams And His Orchestra「Epistrophy」 Chicago, April 1, 1942 未発売原盤による珍品です。《エピストロフィー》は 現在セロニアス・モンクのテーマ曲となっ ていますが,当時モンクとケニー・ クラークが共作しジョー・ガイがウィリアムスの許に特参。クー ティは早速デーヴ・マクレーにアレンジさせたものであります。バップの最も初期のレコーディン グであるこのレコードが今回はじめて陽の目をみたことは喜ばしい限りです。その頃この曲は 《フライ・ライト》と題されていました。

第三集「ハーレム」まえがき(一部抜粋)

愛好家の中には、本集の選曲方針があまりにも広範囲に亘っている点に不満を抱かれるかたがあ るかもしれません。しかし、その点にこそ、アラビアン・ナイト的なハーレム芸能の多彩さがう かがえるわけであります。

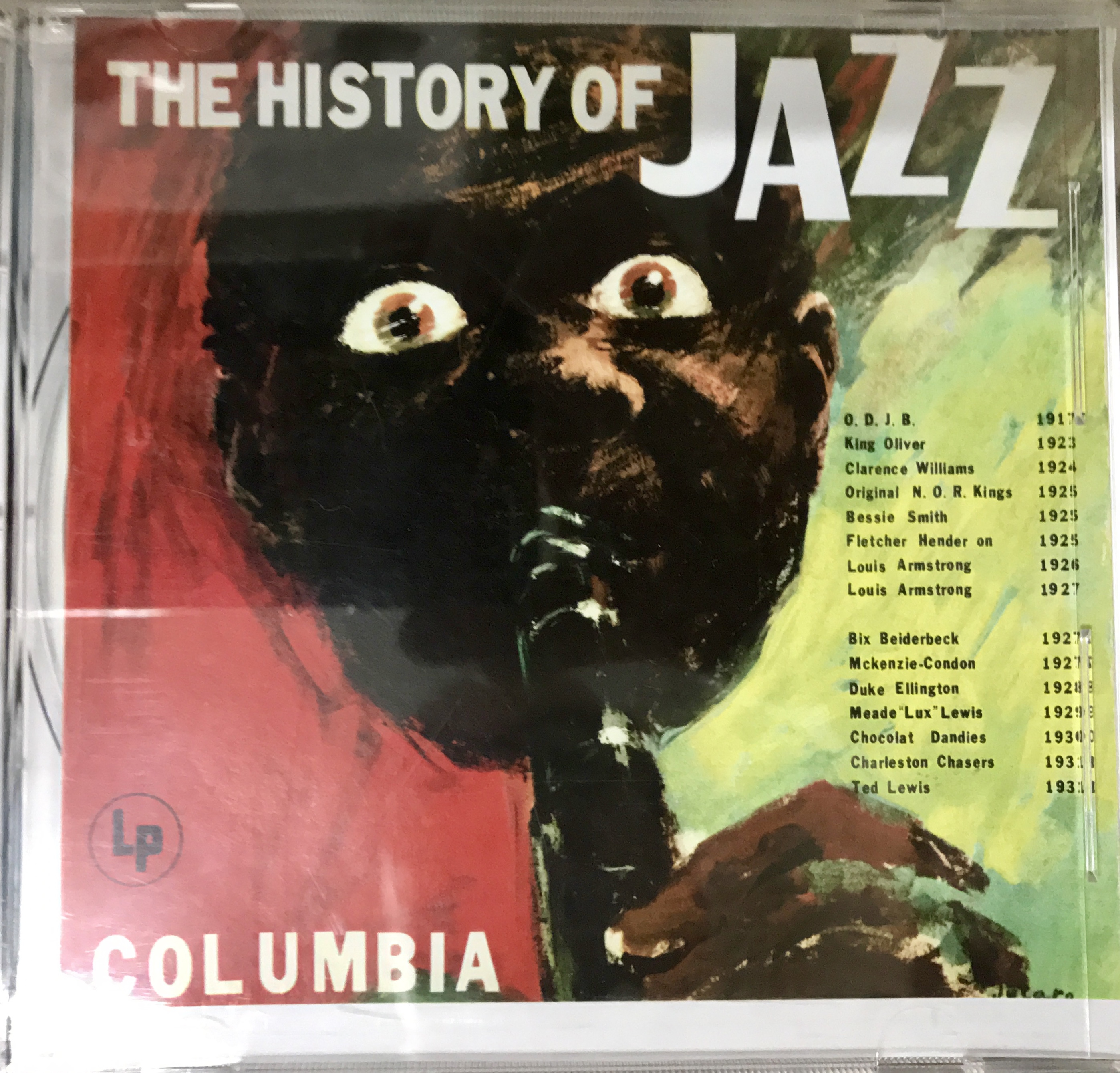

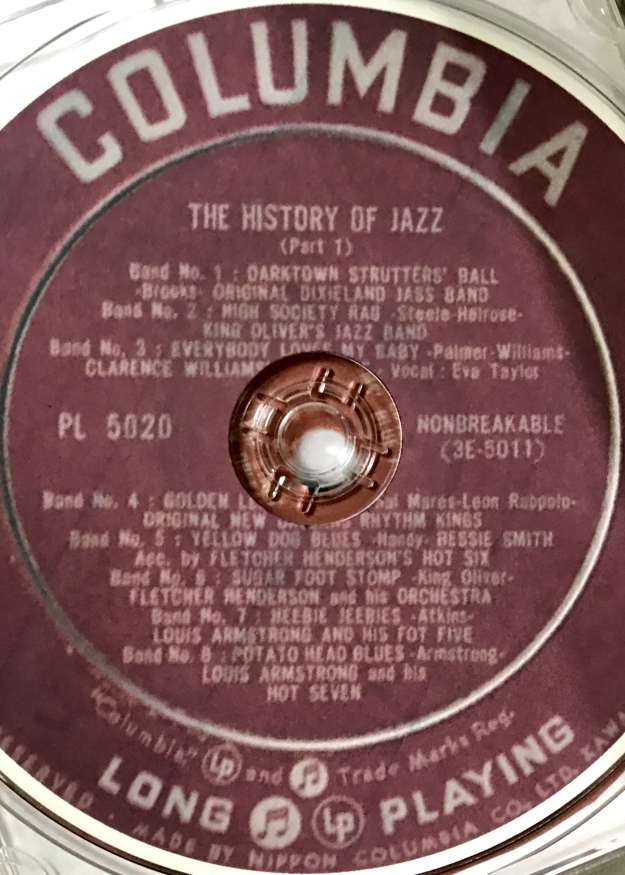

今回ご紹介したレコード「ジャズ・オデッセイシリーズ」(ニューオリンズ~シカゴ~ハーレム)

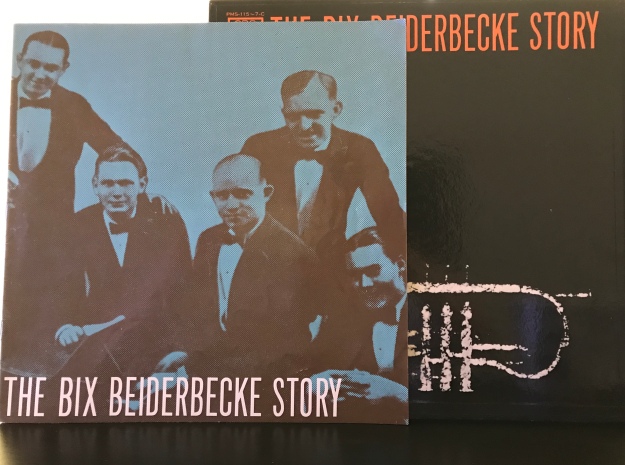

1.THE SOUND OF NEW ORLEANS 1917~1947(3枚組)

2.THE SOUND OF NEW ORLEANS 1923~1940(3枚組)

3.THE SOUND OF HARLEM(3枚組)

以上